飼い主ママ

飼い主ママうちの子のために資格を取りたいけど…

愛玩動物飼養管理士と愛犬飼育管理士の違いがよく分からない…

どっちを選べばいいの?

そんな悩み、ありませんか?

この2つの資格は名前が似ていますが、学べる範囲や活かし方にはそれぞれ違いがあります。

犬だけを深く学べるのか、それともペット全般を幅広く学べるのか…。

目的をしっかり考えて選ばないと「こんなはずじゃなかった」と感じてしまうことも。

この記事では、それぞれの資格の特徴や違いを分かりやすく整理して解説します。

読んだあとには、あなたに合った資格がどちらなのか判断できるようになり、迷わず次の一歩を踏み出せるはずです。

\ 資料請求は完全無料!迷ったら、まずはチェック /

※資料請求だけなら費用は一切かかりません。

内容を見てから決められます。

愛玩動物飼養管理士と愛犬飼育管理士の違いをわかりやすく解説

まずは、愛玩動物飼養管理士と愛犬飼育管理士の特徴を比較表でまとめました。

| 項目 | 愛玩動物飼養管理士 | 愛犬飼育管理士 |

|---|---|---|

| 対象動物 | 犬・猫・小動物・鳥・爬虫類など幅広い | 犬が中心(近年猫や小動物も一部記載) |

| 学習期間 | 約6か月(通信講座+課題+試験) | 1日講習+同日試験 |

| 学習範囲 | 法律・行動学・疾病予防・環境学まで幅広い | 犬の飼育・しつけ・健康管理が中心 |

| 学習方法 | 通信教育(テキスト+オンラインスクーリング) | 会場での講習+筆記試験 |

| 費用 | 2級:40,000円(満15歳以上から受講可能) 1級:54,000円(2級合格者のみ受講可能) | 受講+試験 14,300円 登録料+入会金+年会費 9,400円 トータル23,700円 |

| 維持費 | なし(資格は半永久的に有効) | JKC会員として年会費が必要(退会で失効) |

| 試験形式 | マークシート式(2級60問・1級65問) | 講習後に筆記試験(内容は基礎中心) |

| 合格率 難易度 | 合格率約80%と高め 内容は幅広く学習量多め | 公式非公開だが80〜90%高め 基礎中心で比較的取りやすい |

| 資格の歴史 | 1979年スタート、累計約20万人以上が取得 | 2007年開始。年数回、全国主要都市で開催 |

| 認知度 | 非常に高い(ペット業界全体で広く認知) | 高い(特に犬関連業界で認知) |

| 動物取扱責任者の要件 | 多くの自治体で要件の一つとして認められる | 多くの自治体で要件の一つとして認められる |

全体像をざっくり把握したところで、違いを詳しく解説していきますよ。

愛玩動物飼養管理士とは?特徴・取得方法・活用ポイントを解説

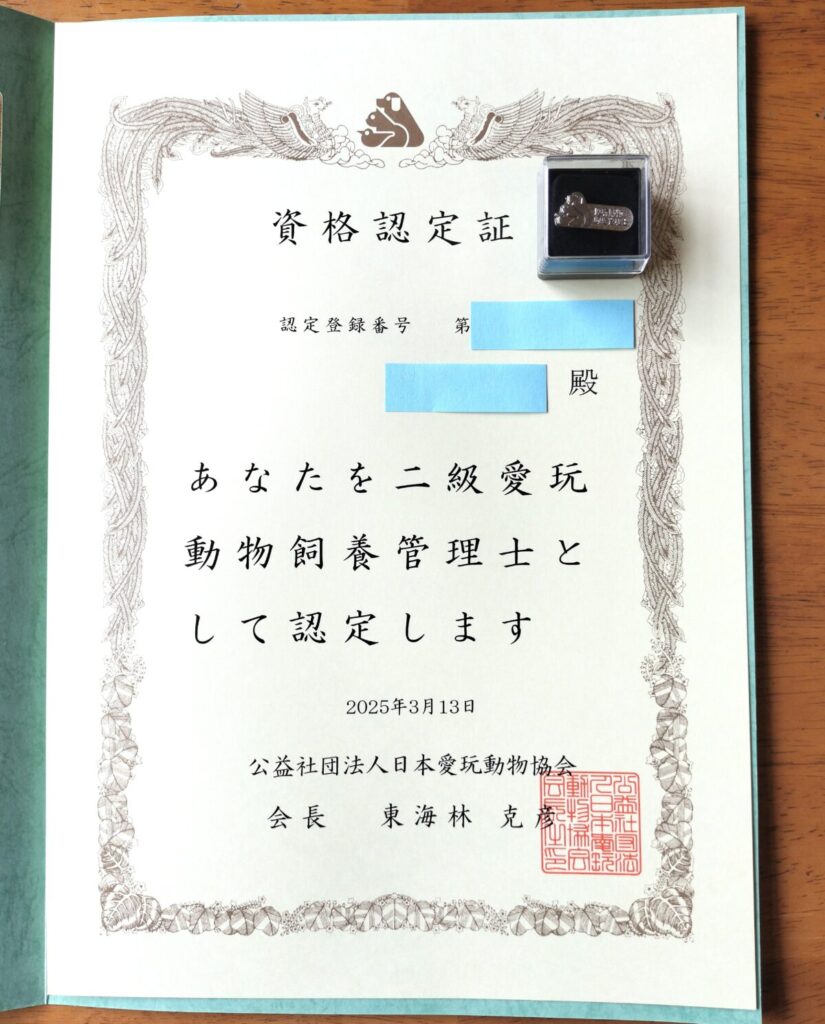

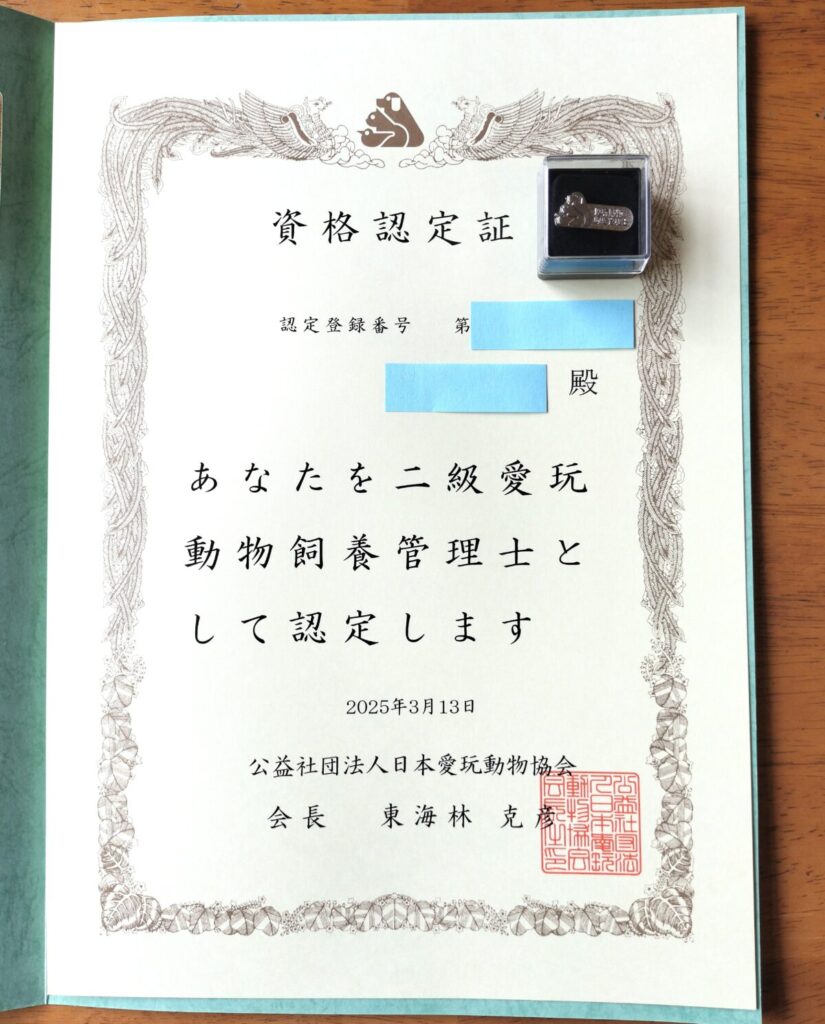

愛玩動物飼養管理士は、公益社団法人日本愛玩動物協会が認定する民間資格です。

犬・猫・小動物、鳥・爬虫類などのペット全般を対象に、正しい飼い方やしつけ、健康管理、動物関連の法律などを幅広く学びます。

1979年にスタートし、40年以上の歴史を持つこの資格は、累計20万人以上が取得しています。

動物愛護管理法やペットフード安全法など法令知識に加え、行動学・疾病予防について体系的に学ぶため、幅広い動物に対応できる知識が身につき、家庭にも仕事にも役立つ内容です。

取得の流れは通信教育中心で、テキスト学習後にオンラインスクーリングや課題報告を行い、最後にマークシート式の筆記試験を受験します。2級は15歳から受験可能で、1級は2級合格者のみが対象です。

ペットショップや動物病院などが必要とする「動物取扱責任者」の要件の一つとして、多くの自治体で認められている点が大きな強みです。(自治体によって異なるため、事前確認が必要)

そのため、家庭でのペットケアはもちろん、ペットショップや動物病院など業界での仕事にも幅広く活かせます。

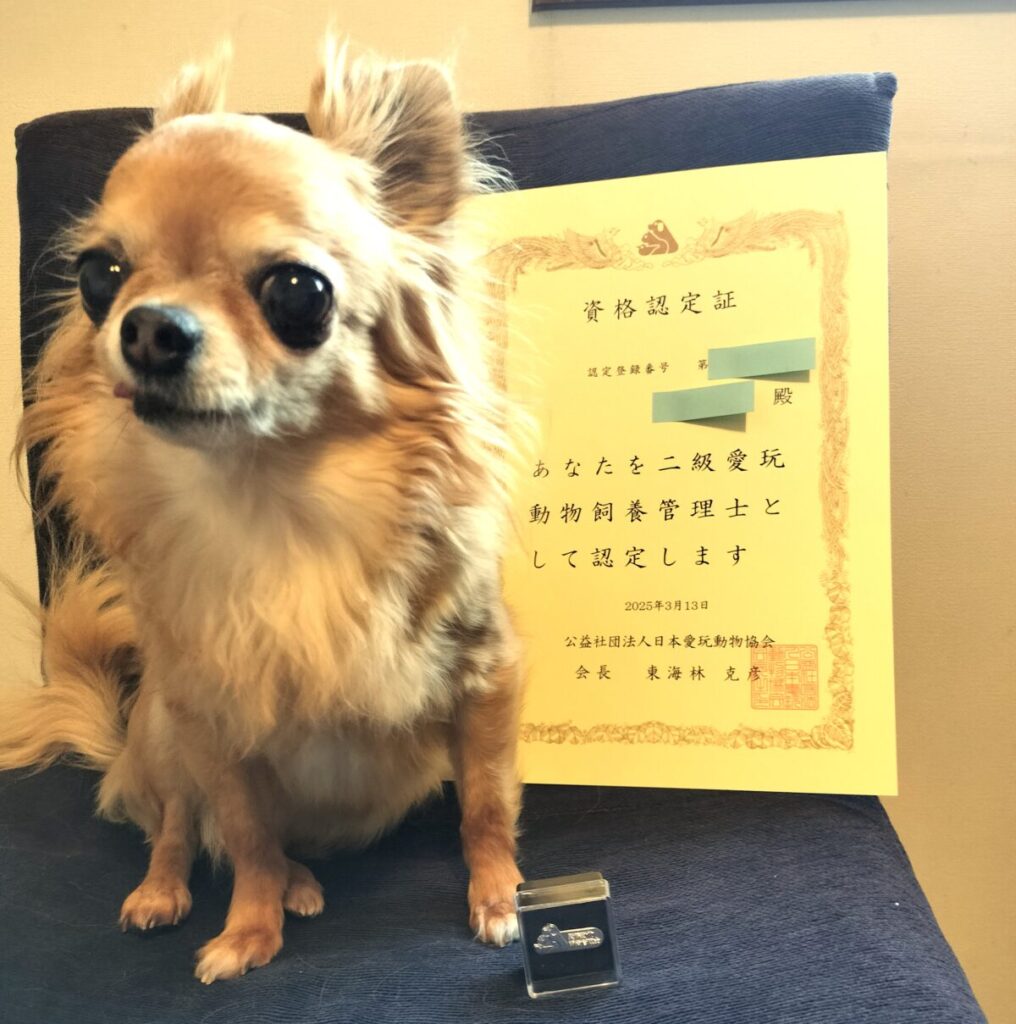

ラテまるの飼い主さんも愛玩動物飼養管理士2級に合格したよ!

愛玩動物飼養管理士2級について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

愛犬飼育管理士とは?特徴・取得方法・活用ポイントを解説

愛犬飼育管理士は、一般社団法人ジャパンケネルクラブ(JKC)が認定する民間資格です。

一般社団法人ジャパンケネルクラブ(JKC)は、犬の血統書発行やドッグショー開催などを行う国際的愛犬団体で、犬の正しい飼い方や愛護活動にも力を入れています。

「動物の愛護及び管理に関する法律」の理念に基づき、犬の適正飼養やしつけ、動物愛護精神の普及を目的として設けられています。

この資格は通信講座ではなく、全国主要都市で開催される講習会を受講し、その後同日に実施される筆記試験に合格した方のみに付与されます。

学習内容は、犬の飼育管理・健康維持・しつけ・関連する法律やマナーなど幅広く、飼い主としての基礎知識から業務で活かせる知識まで網羅されています。

受験資格は18歳以上で、JKC会員かどうかや実務経験の有無は問われません。ただし、資格の維持にはJKC会員であることが必要で、退会すると資格は失効します。

多くの自治体で「動物取扱責任者」の登録要件の一つとして認められており、ペット業界で働く際にも評価される資格です。(自治体によって異なるため、事前確認が必要)

犬専門の資格であるため、家庭犬の飼い主はもちろん、ブリーダーやペットショップ、トレーナーなど犬関連の仕事に就く方にも広く活用されています。

犬のことをしっかり学べるから、もっと仲良くなれちゃうよ〜!

対象となる動物や学べる範囲の違い

愛玩動物飼養管理士と愛犬飼育管理士の大きな違いは、「対象となる動物の範囲」と「学習内容の広さ」にあります。

犬だけでなく猫・小動物・鳥・爬虫類など多様なペット全般を対象とする資格です。

動物愛護法やペットフード安全法といった法律、行動学や疾病予防、環境学など幅広い分野を体系的に学べるのが特徴で、ペット業界全体で活用できる知識を身につけられます。

犬を中心に学ぶ資格です。

しつけや飼育管理、食事や健康チェック、飼い主のマナーや法律など、家庭犬との暮らしに必要な基礎を深く理解できます。

近年のテキストでは、動物取扱責任者の業務を意識して猫や小動物の記述も補足されていますが、メインはあくまで犬に特化した内容となっています。

まとめると、「犬のことを深く学びたいか」「ペット全般を広く学びたいか」で選ぶのがポイントです。

私はラテまる(愛犬)のために愛玩動物飼養管理士の資格を取りましたが、実際の勉強内容も犬の知識が中心で、家庭での暮らしにすぐ活かせました。

あなたも、目的に合わせて自分に合った資格を選ぶと良いですよ。

ママが勉強してくれたおかげで、毎日もっと安心して暮らせるよ♪

実際に合格した愛玩動物飼養管理士2級の勉強方法は、こちらの記事で詳しく解説しています。

資格の活かし方や役立つ場面の違い

愛玩動物飼養管理士と愛犬飼育管理士は、資格を活かせる場面については大きな差はありません。

どちらも、ペットと暮らすうえで役立つ知識を得られる点が共通しています。

- 犬のしつけや健康管理を深めたい飼い主さんにおすすめ

- 日常生活で起こりやすい問題行動や健康チェックに応用できる

- ペットとの暮らしを安心して続けるための基礎知識が身につく

実際、どちらの資格も主婦や会社員など、家庭で犬や猫を飼っている方が多く受験しています。

わたしもその1人でした!

動物取扱責任者としての登録要件の1つに使える点も共通点です。

動物取扱責任者になるには、次の4つのうちどれか1つを満たせばOK!

出典:東京都保健医療局「東京都動物愛護相談センター」https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/

- 獣医師の免許を持っている

- 愛玩動物看護師の資格を持っている

- 下の2つの条件をどちらも満たしている

- 種別にかかわる半年以上の実務経験または実務経験と同等の1年以上の飼養経験

- 種別に係る知識及び技術について、1年間以上教育する学校等を卒業している

- 下の2つの条件をどちらも満たしている

- 種別にかかわる半年以上の実務経験または実務経験と同等の1年以上の飼養経験

- 公平性・専門性のある団体が行う試験に合格して、資格を持っている

愛玩動物飼養管理士の資格は④の公平性・専門性のある団体が行う試験に合格して、資格を持っているに該当しますよ!

動物病院やペットショップ、トリミングサロンなどの現場で評価されやすく、将来的にペット関連の仕事やボランティア活動を考えている方にも役立ちます。

愛犬飼育管理士は1日で取得できる手軽さ、愛玩動物飼養管理士は幅広い動物知識が得られる点がそれぞれの特徴ですが、活かし方という意味では大きな違いはありません。

どちらを選んでも、ペットとの暮らしをより良いものにするための確かな知識が得られ、日々の暮らしや将来の活動にも自信を持って活かせます。

どっちの資格も、ペットと幸せに暮らすための強い味方になるよ!

試験や講座の受け方の違い

愛玩動物飼養管理士と愛犬飼育管理士では、試験や講座の進め方に違いがあります。

日本愛玩動物協会が認定する通信教育形式の資格です。

テキストで学習した後、課題提出やオンラインスクーリングを経て、マークシート式の試験を受験します。

2級は15歳以上なら誰でも挑戦でき、1級は2級合格者が対象です。

対象動物は犬や猫に加え、小動物や鳥、爬虫類まで幅広く、学習範囲が多岐にわたる点が特徴です。

愛玩動物飼養管理士1級と2級の違いについては、こちらの記事をご覧ください。

ジャパンケネルクラブ(JKC)が実施する講習会と筆記試験を同日に受ける形式です。

使用するテキストは「動物の愛護及び管理に関する法律」の理念に基づいて作成されたもので、犬の適正飼養やしつけ、法律・マナーに関する内容を学びます。

試験は全国主要都市で定期的に開催され、講習会の終了後に行われます。合格した方のみが資格を取得できます。

愛犬飼育管理士は「短期間で集中的に学ぶ資格」、愛玩動物飼養管理士は「幅広い知識を段階的に学ぶ資格」と言えます。

ライフスタイルに合わせて選べば、無理なく続けられるよ!

難易度・合格率の違い

どちらの資格も努力すれば取得しやすいですが、学ぶ範囲や試験内容によって準備の仕方が変わってきます。

通信教育での学習後にマークシート式の試験を受ける形式です。

2級の合格率は80%前後、1級は70%前後とされています。

対象動物が犬猫だけでなく小動物・鳥・爬虫類など多岐にわたり、法律や行動学も含まれるため、広い範囲をコツコツ学ぶ必要があります。

愛玩動物飼養管理士は独学で取れるの?と疑問をお持ちの方は、こちらの記事をご覧ください。

講習会当日に筆記試験が実施され、合格率は80〜90%程度と高めです。

犬に特化した内容のため出題範囲が比較的絞られており、短期集中で学んでも十分対応できます。

テキストに沿って講義を受け、その後すぐ試験に臨む流れなので、復習時間を確保しやすい点も安心です。

どちらもペットと暮らすうえで役立つ資格なので、自分の学びたい方向性に合わせて選ぶのがおすすめです。

この画面を見た時は、嬉しかったです!

どっちも合格率は高めだから、しっかり準備すれば安心して挑戦できるね!

愛玩動物飼養管理士の難易度・合格率については、こちらの記事で詳しく解説しています。

費用の違いを比較

愛玩動物飼養管理士と愛犬飼育管理士では、受講料や登録料、会員費用など費用構成が異なります。

それぞれの費用を表で比較してみました。

| 項目 | 愛玩動物飼養管理士 | 愛犬飼育管理士 |

|---|---|---|

| 受講料 | 2級:約32,000円 1級:約34,000円 | 7,300円(テキスト代込) |

| 試験料 | 受講料に含む(2級・1級とも) | 7,000円(講習会同日実施) |

| 登録料 | 2級:8,000円 1級:20,000円 | 3,400円 |

| 会員費 | 不要 | JKC会員登録必須 入会金2,000円 年会費4,000円(初年度) |

| 総費用 | 2級:約40,000円 1級:約54,000円 | 約23,700円 (初年度、非会員の場合) |

| 更新料 | なし (維持費不要) | 年会費4,000円 |

愛犬飼育管理士は初期費用が安く取得しやすい一方、資格維持のためにJKC会員として年会費を継続する必要があります。

愛玩動物飼養管理士は初期費用が高めですが、更新料がなく長期的にコストがかからないのが特徴です。

最初にかかるお金と、その後の維持費、どっちも見て考えてね!

愛玩動物飼養管理士と愛犬飼育管理士のどちらを選ぶべきか

愛犬飼育管理士と愛玩動物飼養管理士のどちらを選ぶべきかについて解説します。

犬との暮らしを深めたい飼い主におすすめなのは?

犬との生活をもっと豊かにしたい人には、どちらの資格もおすすめできます。

愛犬飼育管理士は犬に特化したカリキュラムなので、散歩や食事、しつけ、健康チェックなど、日常にすぐ役立つ知識が学べます。

一方で、愛玩動物飼養管理士でも犬に関する知識はしっかり学べます。さらに猫や小動物など幅広い動物の知識も得られるため、将来ほかのペットを飼う可能性がある方や、動物全般の基礎を学びたい方にもぴったりです。

どちらの資格も、家庭のペットケアや動物愛護への理解を深めるうえで大いに役立ちます。

「犬だけに集中するか」「幅広い動物も学ぶか」という視点で、自分のライフスタイルに合ったほうを選ぶと後悔しません。

どっちを選んでも、わたしたちワンコのことをもっとわかってくれるのがうれしいな♪

ペット業界で働きたい人におすすめなのは?

いろいろな動物の知識を身につけたいなら、愛玩動物飼養管理士のほうがおすすめです。

どちらの資格も、ペットショップや動物病院などで働くときに必要な「動物取扱責任者」の条件として使えることがあります。

ただし、学べる内容にちがいがあります。

犬だけにしぼって学びたいなら愛犬飼育管理士、犬だけでなく猫や小動物のことまで知りたいなら愛玩動物飼養管理士、というふうに選ぶとわかりやすいです。

資格を持っているからといって、すぐに就職できるわけではありませんが、ペットに関する基礎知識があることを証明できるのはどちらの資格にも共通した強みです。

自分のやりたいことや目標に合わせて、ぴったりの資格を選んでみてね!

私が選んだ資格は愛玩動物飼養管理士でした

私が資格を取ろうと思った理由についてお話します。

資格を目指した一番の理由は、ラテまるのために犬の知識をもっと深めたいという気持ちと、ラテまるブログの発信者として正確な情報を届けられるようになりたいという思いでした。

保護犬やチワワと暮らす中で、日々のケアやしつけを学ぶ必要性を感じ、「もっと専門的に学んで裏付けのある知識を持ちたい」と思うようになったのです。

候補としては愛犬飼育管理士もありましたが、

最終的に愛玩動物飼養管理士を選んだ大きな理由は

知名度が高く最初にこの資格を知ったこと、そして資格取得後に継続費用がかからないことでした。維持費が不要な点は、長く活用したい人にとって安心できるポイントです。

さらに、犬だけでなく猫や小動物まで幅広く学べるカリキュラムだったため、結果的にラテまるの暮らしにもすぐ役立ちました。

「幅広く学べて、しかも維持費がかからない」という点が、私にとっての大きな決め手となりました。

ママが勉強してくれたおかげで、毎日の暮らしがもっと安心になったよ!

どちらの資格を選んでも、動物との暮らしをより安心で豊かなものにできることは間違いありません。

\ 資料請求は完全無料!迷ったら、まずはチェック /

※資料請求だけなら費用は一切かかりません。

内容を見てから決められます。

まとめ|自分に合った資格を選んで、動物との暮らしをもっと安心に

犬だけに特化して学びたい方には愛犬飼育管理士も魅力的な選択肢です。

一方で、犬に加えて猫や小動物など幅広い知識を学びたい方には愛玩動物飼養管理士がぴったりです。

どちらを選んでもペットとの暮らしに役立つ資格ですが、「将来の選択肢を広げたい」「更新費用を気にせず長く使いたい」という方は、愛玩動物飼養管理士を選ぶメリットが大きいでしょう。

まずは資料を取り寄せて、カリキュラムや費用、試験の流れを実際にチェックしてみてください。

資料請求は無料で、内容を見比べるだけでも参考になりますよ。

ワンコたちのためにも、ピッタリの資格を選んでくれたらうれしいな♪

\ 資料請求は完全無料!迷ったら、まずはチェック /

※資料請求だけなら費用は一切かかりません。

内容を見てから決められます。