飼い主ママ

飼い主ママうちの子のために資格を取りたいけど…

愛玩動物飼養管理士2級の勉強って、何から始めればいいの?

そんな不安を感じていませんか?

忙しい毎日のなかで勉強時間をつくるのは、簡単なことではありません。

とくに、勉強のブランクがあると「本当に自分にできるのかな…?」と不安になりますよね。

でも、大丈夫です。

この記事では、実際に合格した私が、仕事・家事・子育てと両立しながら実践したリアルな勉強法をすべてご紹介します。

愛玩動物飼養管理士2級は、ポイントをおさえれば、初めてでもしっかり合格できる資格です。

この記事を読めば、スキマ時間を味方につけて、合格への道のりがきっと見えてきます。

あなたも今日から、一歩を踏み出してみませんか?

\ 資料請求は完全無料!迷ったら、まずはチェック /

※資料請求だけなら費用は一切かかりません。

内容を見てから決められます。

※まず資格の概要や流れを知りたい方は、こちらの記事でくわしく解説しています。

愛玩動物飼養管理士2級の勉強法の前に知っておきたい基礎知識を合格者が解説!

「勉強法を知りたい!」という方のために、第2章で私のリアルな体験談を詳しく紹介しています。

→ すぐに第2章の勉強法へジャンプ

その前に「どんな資格なのか?どんな試験内容なのか?」を知っておくことで、勉強の進め方がもっと明確になります。

まずは第1章で、資格の概要や難易度、通信講座の仕組みをわかりやすく整理しました。

愛玩動物飼養管理士2級ってどんな資格?

「愛玩動物飼養管理士ってどんな資格?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。

公益社団法人 日本愛玩動物協会によると、愛玩動物飼養管理士は以下のように定義されています。

愛玩動物の飼養管理について正しい知識と技術をもち、社会に対して適切な飼養啓発ができる人材を育成することを目的とした資格制度です。

公益社団法人 日本愛玩動物協会公式サイト

つまり、犬や猫などのペットとより良く暮らすための知識を学べる資格であり、家庭内だけでなく地域活動や職場など幅広い場面で活かすことができます。

学べる内容は、動物の生態やしつけ、健康管理、法律(動物愛護管理法)など多岐にわたります。

この資格を持っていると、動物に対する理解が深まり、より思いやりある飼育ができるようになります。

また、ペット関連の仕事やボランティア活動に役立つ知識も得られるため、「自分のため」だけでなく「社会のため」にも活かせる資格として注目されています。

命の大切さや、人と動物の絆についても学ぶことができる、実に価値ある内容です。

ラテまるも「命を大事にする気持ち」がすごく伝わってきたって思ったよ!

「この資格って意味あるの?」と思っている方は、こちらの記事も参考にしてみてください。

試験の内容と難易度は?初心者でも受かる?

「愛玩動物飼養管理士2級って難しいのかな…」「ペットのために勉強したいけど、合格できるか心配」という方も多いと思います。

でも大丈夫。この試験は基礎的な内容が中心で、初心者の方でも合格しやすい構成になっています。

試験は年に2回、全国各地の試験会場で実施される集合型の筆記試験です。

2023年度(令和5年)試験実施日:令和5年11月26日(日)・令和6年2月25日(日)

2024年度(令和6年)試験実施日:令和6年11月24日(日)・令和7年2月23日(日)

2025年度(令和7年)試験実施日:令和7年11月23日(日)・令和8年2月22日(日)

出題形式は、全60問の五肢択一式マークシート方式で、試験時間は75分間です。

内容は「動物の行動学」「動物福祉」「衛生管理」「動物関連法令(動物愛護管理法など)」といった分野が中心で、日常の飼育やペットとの暮らしに直結する知識ばかり。

すべてマークシート形式のため、テキストをしっかり読み、選択肢を見極める力が合格のポイントになります。暗記だけでなく、理解を深めながら学習することが大切です。

実際の合格率も非常に高く、しっかり取り組めば合格は十分に可能です。以下に、過去2年分の試験データをまとめました。

| 年度 | 試験時期 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|---|

| 2023年度 | 令和5年11月 | 8,076名 | 6,725名 | 83.3% |

| 令和6年2月 | 3,198名 | 2,463名 | 77.0% | |

| 2024年度 | 令和6年11月 | 7,899名 | 6,294名 | 79.7% |

| 令和7年2月 | 3,279名 | 2,469名 | 75.3% | |

| 2025年度 | 令和7年11月 | 8,054名 | 6,724名 | 83.5% |

4回分すべてで合格率は75%以上と、非常に高水準です。

「動物のために学びたい」という気持ちがあれば、必ず結果に繋がるよ。

テキストの内容は一見わかりやすく構成されていますが、一部に専門的な表現や初めて聞く用語もあり、最初は難しいと感じる部分もありました。

それでも、ペットとの暮らしに直結する具体的な事例や写真が多く、読み進めるうちに「あ、こういうことだったのか!」と理解が深まっていきます。

ラテまるとの日常で気になっていた「吠えグセ」や「お手入れのコツ」も、テキスト内で紹介されていた内容と重なる部分が多く、「あっ、これってウチのことだ!」と納得できる瞬間が何度もありました。

ラテまるのしつけの参考にもなって、勉強したことがそのまま日常に役立ちましたよ!

難易度や合格率について詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください

独学では取れない?通信講座で学ぶ理由と内容

「愛玩動物飼養管理士2級って、独学で目指せるの?」そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

結論から言うと、この資格は独学では受験できません。

公益社団法人 日本愛玩動物協会が指定する通信講座を受講し、必要な課題提出やスクーリングを完了することで、はじめて受験資格が得られる仕組みになっています。

通信講座は「勉強の手段」ではなく「受験資格の前提条件」なのです。

どうして独学では取れないのか、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

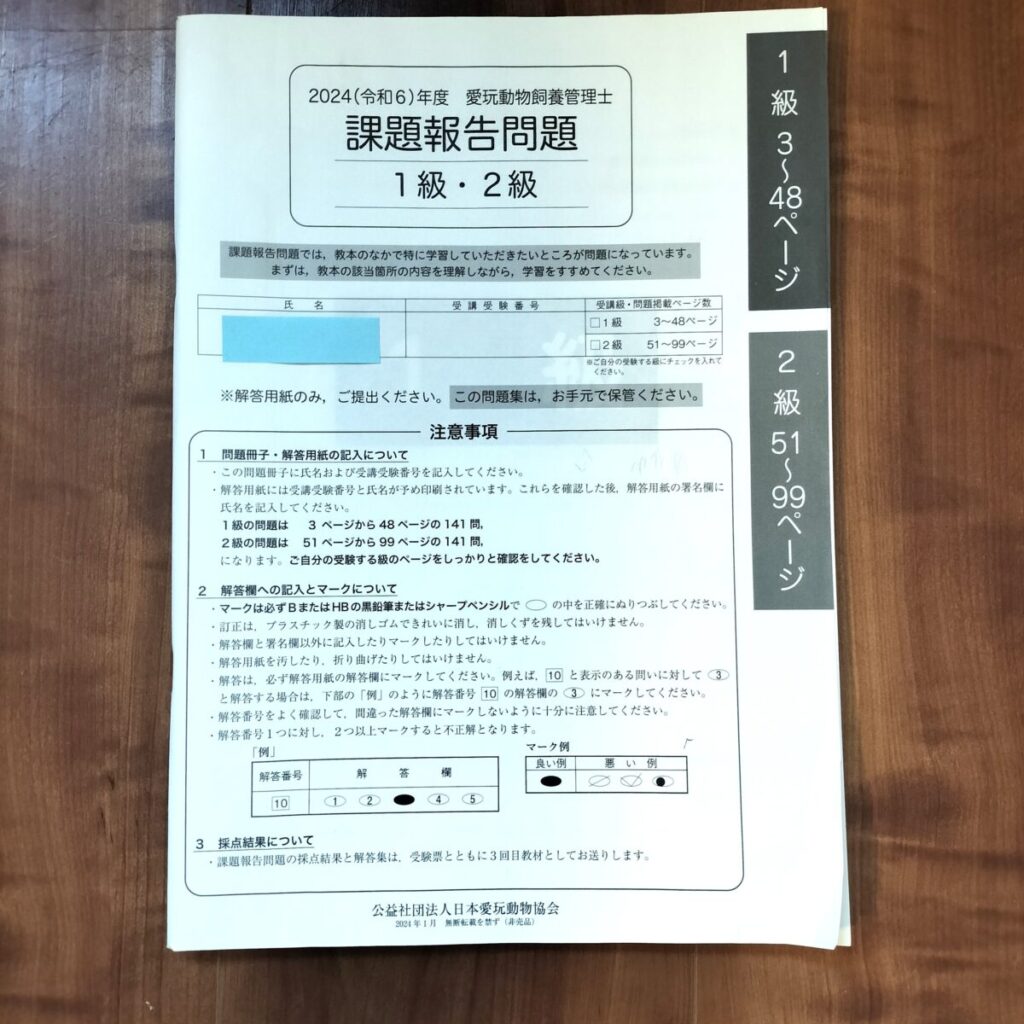

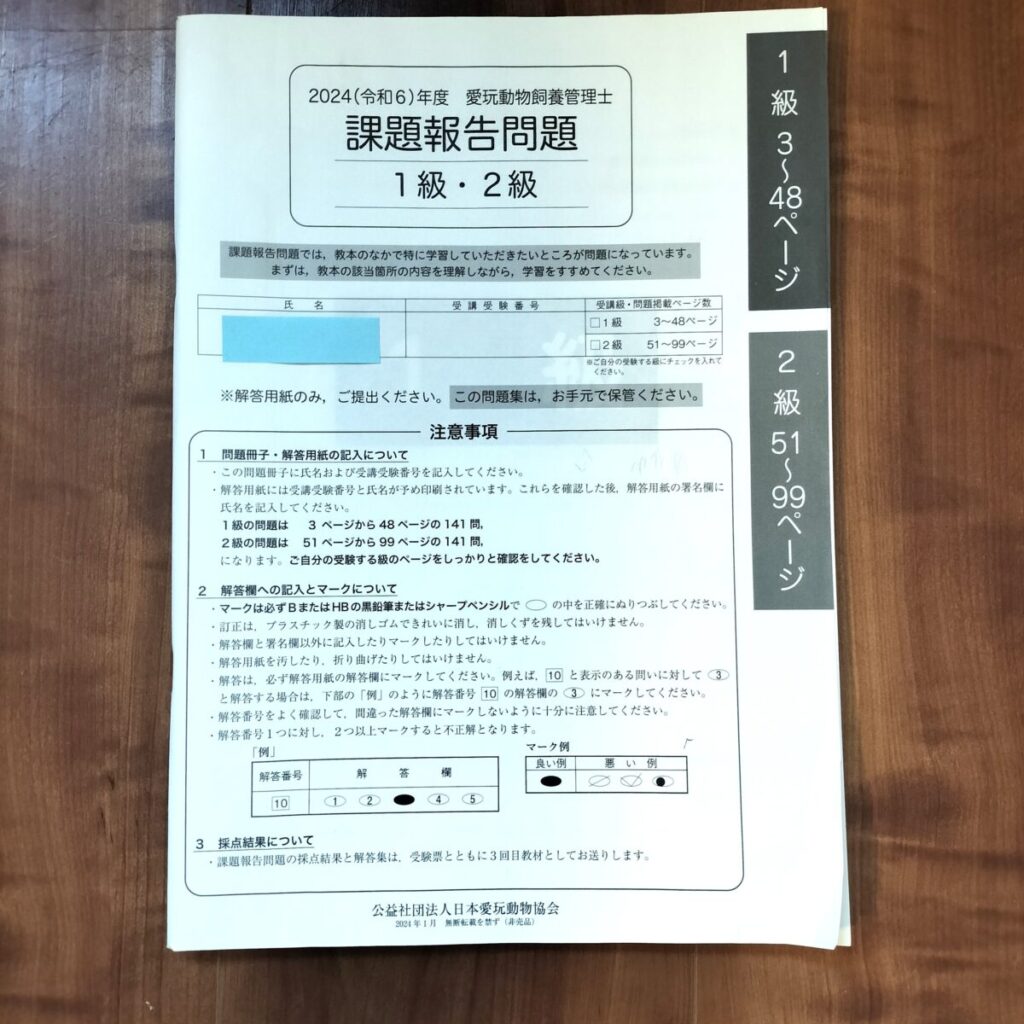

通信講座で届く教材セット

- 教本(第1巻・第2巻):行動学、福祉、法令、疾病、栄養など幅広い分野を網羅

- 課題報告問題(全141問):提出必須。マークシート形式で2回分

- 副教材『ペットの飼養管理』:2級のみ配布。犬・猫・うさぎなど多種の飼養法を学べる

- スクーリング資料:オンライン配信形式。受講必須、視聴期間は約3週間

これらを活用して、段階的に知識を深めていくことが通信講座の流れです。

スクーリングは「見逃し厳禁」です!

特に注意したいのがスクーリング(オンライン講義)です。

その後テキストを読んでも理解に時間がかかり、「あのときしっかり見ておけばよかった」と後悔しました。

これから受講される方は、スクーリング教材は一度きりのチャンスと心得て、集中して視聴されることをおすすめします。

ラテまるの飼い主も「スクーリング、あとから見れないなんて知らなかった〜」って反省してたよ!最初にしっかり見てね♪

受講料はどうなっているの?

| 区分 | 受講+受験料(税込) | 認定登録料(税込) | 合計費用(税込) |

|---|---|---|---|

| 1級(新規) | 34,000円 | 20,000円 | 54,000円 |

| 2級(新規) | 32,000円 | 8,000円 | 40,000円 |

※2025年度時点の通信講座費用です。

受講+受験料には、教材費・課題採点料・スクーリング資料・受験料などがすべて含まれています。

また、認定登録料を支払うことで、資格認定証・資格表示バッジ(共通)・資格表示シール(1級のみ)が発行されます。

1級と2級の違いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

申し込みの流れとしては、「申込書記入 → 費用振込 → 書類郵送 → 教材到着 → 学習スタート」という形になります。

このように、費用面を把握しておくことで、安心して学習準備を進めることができます。

ラテまるの飼い主も「最初に全体の金額がわかってホッとした〜」って言ってたよ!

勉強時間とスケジュールの立て方【主婦・社会人向け】

「愛玩動物飼養管理士2級って、どれくらい勉強すればいいの?」「忙しい中で、どうやって進めたらいいの?」という不安は、多くの受講者に共通する悩みです。

一般的に必要な学習時間は、60〜100時間程度とされています。

この数字は、資格紹介サイトや受講者の体験談などから多く語られており、テキスト2冊と全141問の課題を無理なくこなすのに現実的な目安として紹介されることが多いです。

1日30分〜1時間ほどの学習を続ければ、3〜4か月で合格ラインに到達できると言われています。

ただし、コツコツ続けるのは簡単なようで意外と難しいもの。ラテまるの飼い主も、最初は順調だったものの、途中で中だるみしてしまい、本格的に勉強に集中したのは試験約2か月前の1月でした。

そのため、これから受講される方には、早めに計画を立てて、無理のないペースで継続することを強くおすすめします!

おすすめの3か月スケジュール

愛玩動物飼養管理士2級の通信講座は、教本2冊・スクーリング・課題提出1回という構成です。

そのため、以下のようなスケジュールを意識して進めると、無理なく試験までに間に合います。

| 期間 | 目標 |

|---|---|

| 1〜2か月目 | 教本読了+課題報告提出 |

| 3か月目 | 復習+模擬問題+スクーリング内容の見直し |

平日は30分、週末は1時間など、自分の生活に合わせた無理のないリズムを作ることが成功の鍵です。

スキマ時間を活用して、毎日少しずつ進める習慣をつけましょう。

たしかに試験範囲は広いですが、内容そのものはとても身近で、決して難しいものではありません。

「しつけ」「健康管理」「福祉」「動物法令」など、ペットとの暮らしに直結するテーマが多く、読んでいて自然と理解が深まるはずです。

勉強というより、「大切な家族のために学ぶ」という気持ちで取り組むと、自然と前向きに続けられます。

ラテまるの飼い主は、最初はコツコツやってたけど、サボり気味になって1月に猛ダッシュ!みんなは少しずつ計画的にね!

\ 資料請求は完全無料!迷ったら、まずはチェック /

※資料請求だけなら費用は一切かかりません。

内容を見てから決められます。

合格した私が実践したリアルな勉強法を公開!

ここからは、私が受験した愛玩動物飼養管理士2級、令和6年度2月認定試験(2025年2月23日実施)の体験をもとに、合格した私のリアルな勉強法を時系列でご紹介します。

これから受験を考えている方にとって、きっと参考になるはずです。

体験談だからこそ伝えられる「リアルな失敗とコツ」を詰め込んでいます。

8月:申込締切に滑り込み!ここからがスタート

資料請求をしてつい安心してしまい、まだ時間があると思っていた私。

でも気がつけば、申込締切日の8月15日もうすぐ。締め切り前のギリギリになって郵便ポストへ猛ダッシュ!

「余裕を持って動くことの大切さ」をいきなり痛感しました。

でも、ここで「申し込み」という最初の一歩を踏み出せたからこそ、合格に近づけたと思います。

ラテまるの飼い主さん、いきなりギリギリじゃーん!

出だしが勝負だよ〜♪

9月上旬:教材の厚みに気持ちが折れかけた

申し込みから約3週間後、ついに教材が到着。

箱を開けた瞬間、分厚い教本に「これ…無理かも」と正直くじけそうになりました。

でも、「せっかく申し込んだんだから!」と自分を奮い立たせて読み始めました。

私は、教本にマーカーを引きながらコツコツ学ぶタイプ。

自分に合った方法で進めることが、モチベーション維持のコツですね。

「うわっ!分厚っ!」って顔、ラテまる見逃さなかったよ〜📚

9月中旬:スクーリングと課題報告問題が届く

1回目の教材が届いてから1〜2週間後、スクーリング資料と課題報告問題が届きました。

この時点で、マイページ登録が必要になります。

受講者専用のマイページでは、スクーリングの受講状況がこのように一覧で確認できます。

(※下の画像は実際に私が受講したときのものです)

スクーリングは動画形式で、視聴可能期間は約3週間。

しかし、仕事と家庭の用事に追われてしまい、受講がギリギリになり、流し聞き状態で終えてしまいました。

スクーリング資料はとてもわかりやすく、あとからちゃんと見ておけばよかった…と強く後悔しています。

スクーリングは一度しか見られないよ!ちゃんと集中して聞くのが大事!

10月:課題報告問題は時間との戦い

課題報告問題は、教本を見ながら解いてOKですが、探すのがとにかく大変です。

5つの選択肢すべてが微妙に正解に見えるものも多く、「しっかり理解していないと選べないな」と感じました。

締切間際に慌てるのではなく、じっくり取り組むのが後々の試験対策になります。

私はここもまた、ギリギリに提出してしまい、もう少し余裕をもってやっておけばと反省しています。

ラテまるの飼い主さん、またギリギリ〜!?余裕もってやると、後がラクだよ〜

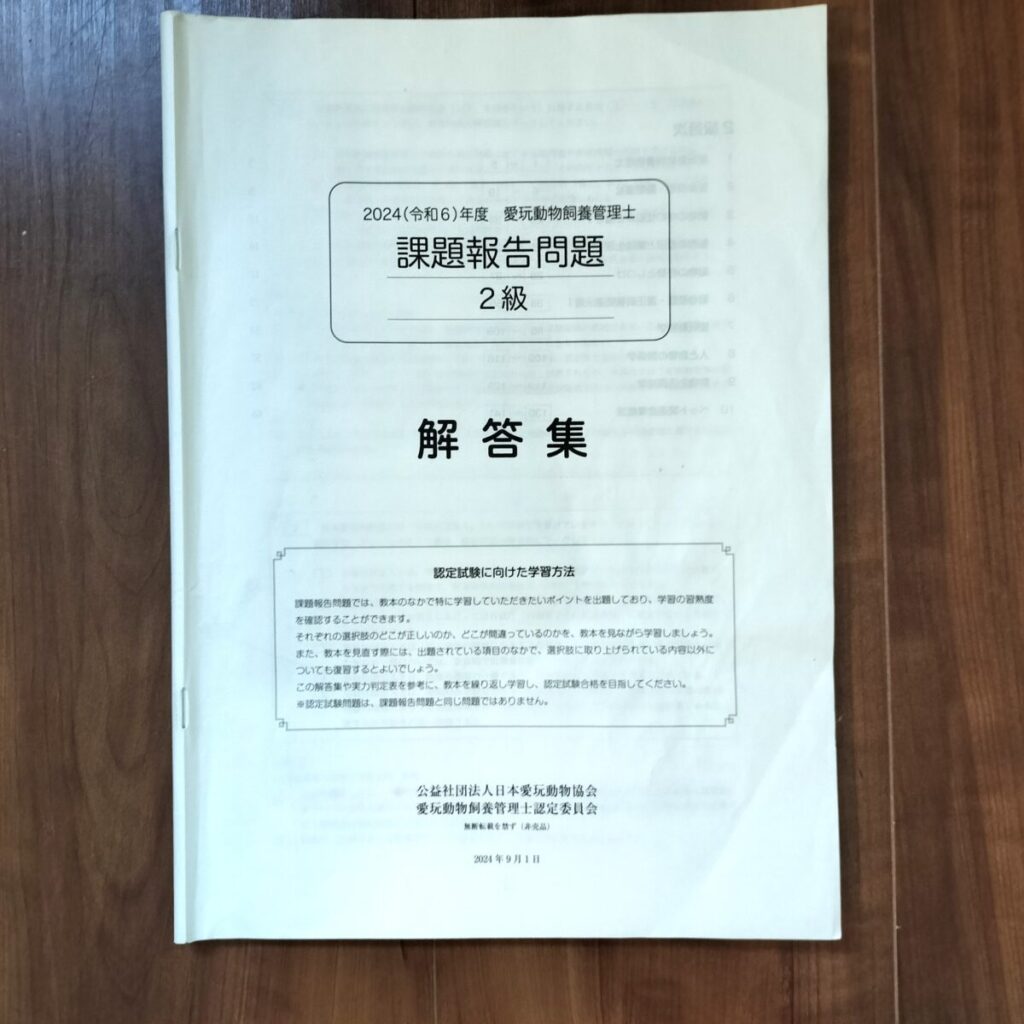

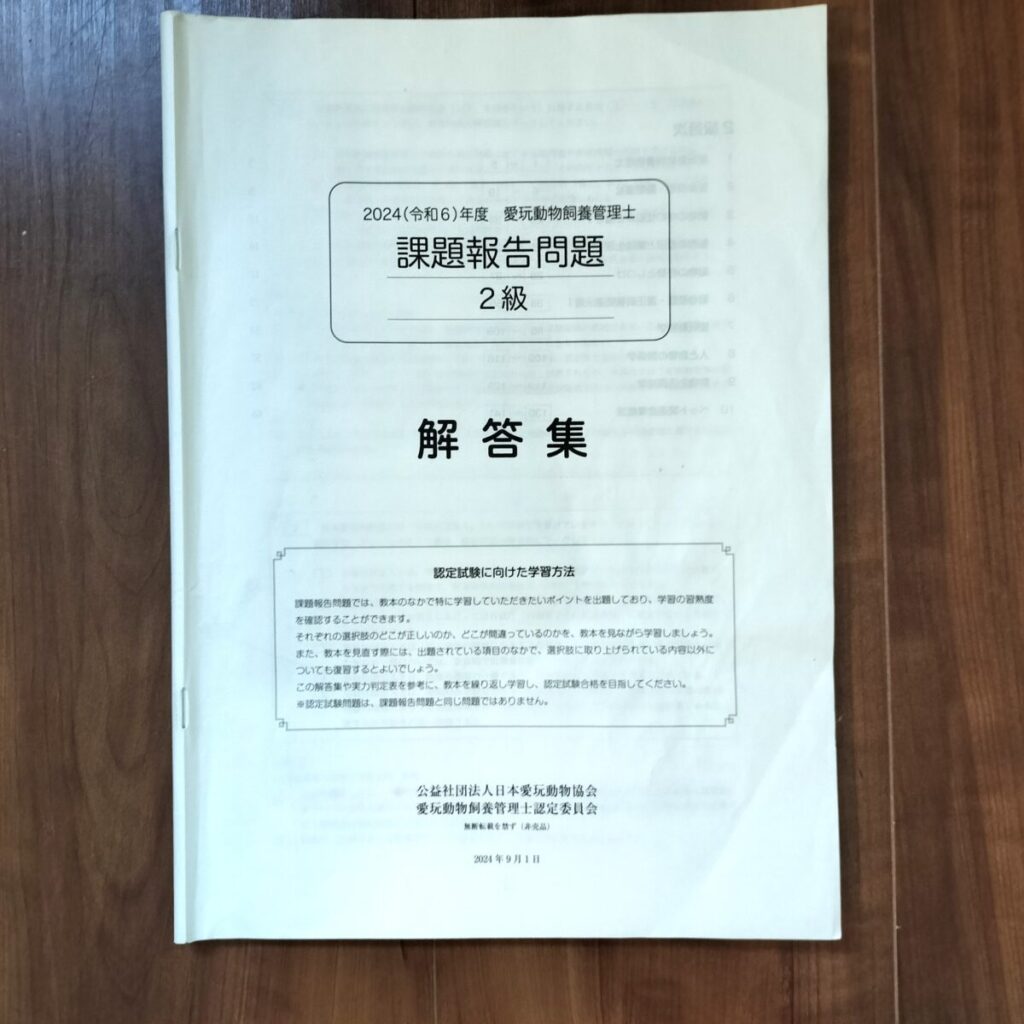

12月:課題報告の解答集が届いたけど…

12月下旬になると、「課題報告問題の解答集」「実力判定表」「受験票」が届きます。

しかし、年末の忙しさで12月は勉強時間をあまり取れませんでした。

「少しずつでいいから継続しておけばよかった」というのが、当時の正直な気持ちです。

年末はバタバタしがちだけど、ラテまるの飼い主さんも「少しずつでも続けておけば…」って後悔してたよ〜!

1月:やっと本腰!繰り返し勉強したのはこの1冊

1月に入ってようやくエンジンがかかり、2月の試験本番まで本気で勉強を始めました。

一番やり込んだのは、課題報告問題の解答集です。

この1冊を4回繰り返してやったことが、合格につながったと断言できます!

解答だけでなく、解説にも丁寧に目を通し、教本やスクーリング資料と照らし合わせながら、理解を深めていきました。

実際の試験でも、全く同じ問題ではないものの、「似た内容」がかなり多く出題されていましたよ。

解答集+教本+スクーリングの3つをリンクさせて復習するのがおすすめだよ。

2月下旬:ついに【合格】の二文字が!

試験結果は指定された日に、日本愛玩動物協会の「マイページ」で確認できます。

合格発表当日 (私の場合は2月28日)、マイページにログインする時は本当にドキドキしました。

「試験結果」ボタンをクリックした瞬間…

そこには「合格」の二文字が!

喜びと安堵で、思わず画面を何度も見返してしまいました。

ただし、合格発表当日はアクセスが集中するため、サイトに繋がりにくくなることも。

私も午前中は表示がなく、「あれ?落ちたのかな…」と不安になりましたが、午後に再アクセスしてみたところ、無事「合格」が表示されました!

焦らず、時間をおいて何度か確認するのがおすすめです。

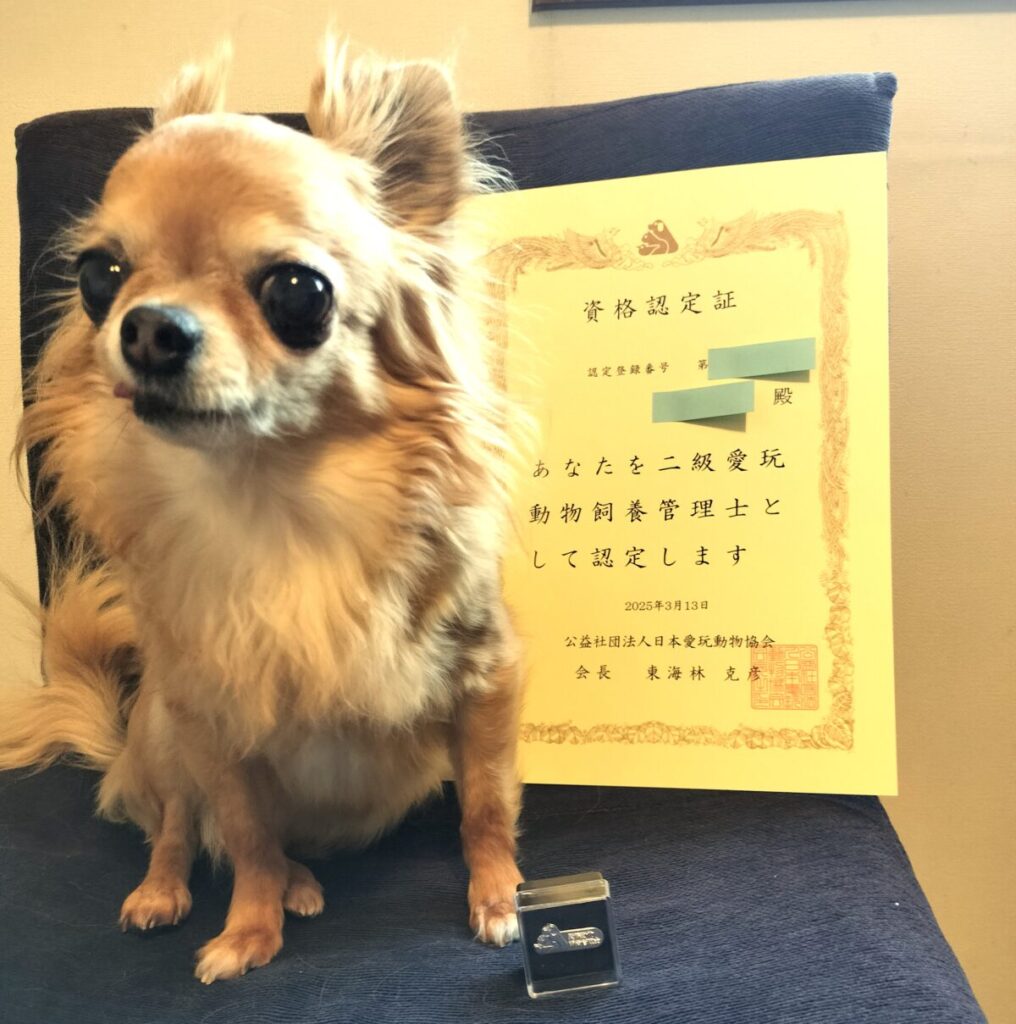

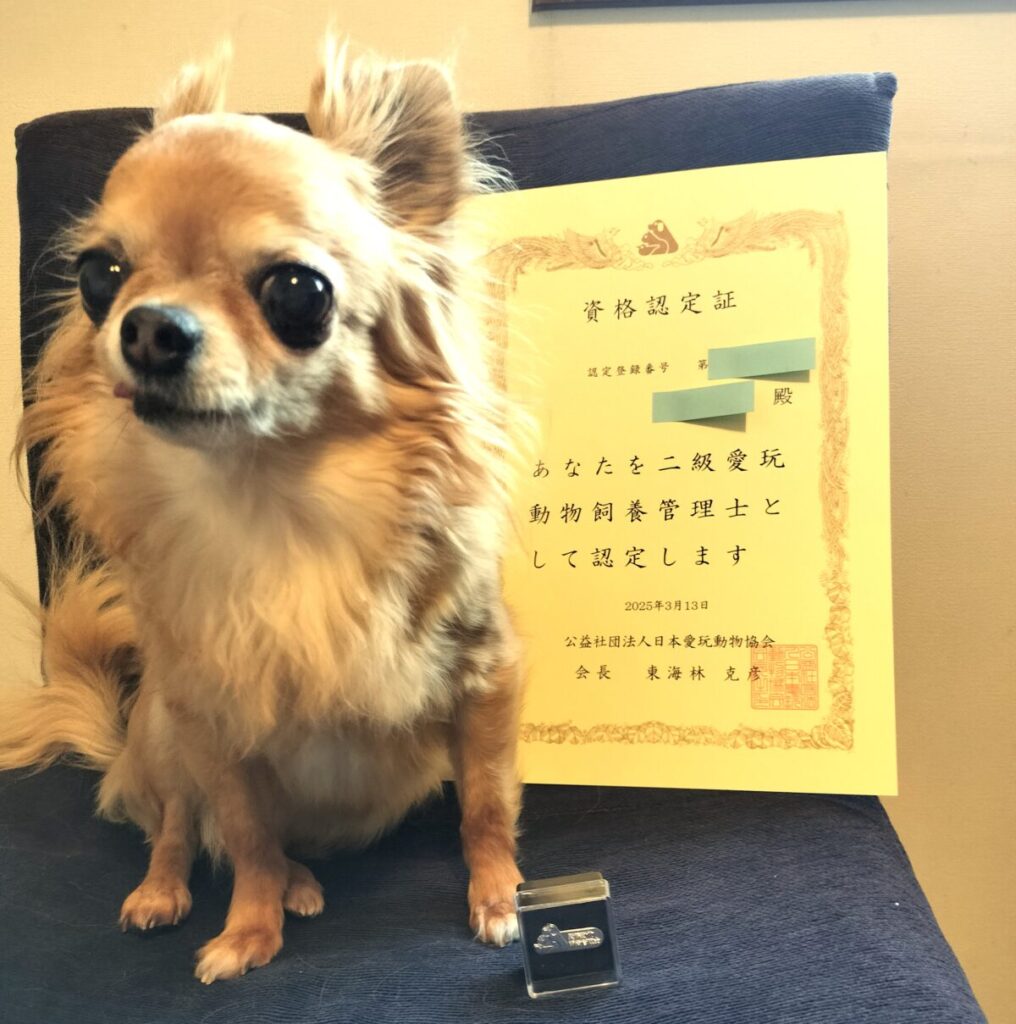

そして3月中旬には、認定証とバッジが届きラテまるとの記念写真も撮影。

努力してきた道のりが実を結んだ瞬間は、やっぱり感動します!

「わたしでも合格できた」この実体験が、これから受験する方の励みになればうれしいです。

やった〜!ラテまるの飼い主さん、ついに合格!一緒にがんばったね。

\ 資料請求は完全無料!迷ったら、まずはチェック /

※資料請求だけなら費用は一切かかりません。

内容を見てから決められます。

補足:YouTube学習も効果あり!

空いた時間には、YouTubeで「愛玩動物飼養管理士2級」の関連動画も見ていました。

私が特にお世話になったのが、「愛玩動物チャンネル」さんのYouTube動画です。

通勤や移動の合間、食事の準備中、掃除中など、ふとした時間に「ながら学習」ができるのが大きな魅力でした。

耳から入る情報は記憶に残りやすく、自然と内容が定着していく感覚がありました。

専門用語やポイントの復習にもピッタリです。

また、スマホで学べるアプリやクイズ形式の学習ツールもあるので、自分に合った方法で「楽しく・無理なく」進めることが何より大切。

自分に合った「スキマ学習スタイル」を持っておくと、試験直前の焦りもぐっと減りますよ!

スマホで効率よく勉強したい方は、学習アプリをまとめたこちらの記事も参考にしてみてください。

愛玩動物飼養管理士2級を取ろうと思った理由と、取得して感じたこと

愛玩動物飼養管理士2級の資格を取ろうと思った理由

ラテまる(保護犬チワワ)と暮らすようになってから、「もっとちゃんと犬のことを知りたい」という思いが強くなりました。

元繁殖犬であるラテまるは、最初は環境に慣れるのも一苦労。

ちょっとした仕草や体調の変化に対して、自信をもって判断できないことが不安でした。

「ネットの情報だけでは不安…」「正しい知識を体系的に学びたい!」

そう思ったのが、資格取得を決意した一番の理由です。

また、ペットブログで発信する立場として「信頼性」や「専門性」を高めたいと思ったことも、受講の大きな理由でした。

ラテまるも「飼い主さんがもっと私のことわかってくれた気がする〜♪」って思ってるよ!

勉強を挫折しないためのコツ3つ

「モチベーションが続かない」「忙しくて時間が取れない」――そんなときのために、私が実際に役立ったコツを3つご紹介します。

① 小さな目標を立てて達成感を積み重ねる

「今日は2ページ読む」「1問だけ解く」といった小さなゴールが習慣化のカギになります。

続けるうちに「やれた!」という達成感が積み重なり、自然と勉強のリズムができてきます。

② 学習記録をつけて自分をほめる

「問題を1問解いただけでも立派!」という気持ちで、自分の努力を見える化すると自信につながります。

私はスケジュール帳に〇をつけるだけで「今日はがんばれた!」と嬉しくなりました。

③ 勉強仲間や応援してくれる人を見つける

家族やSNSで「勉強中だよ!」と発信するだけでも、見守ってもらっている実感が励みになります。

孤独に頑張るよりも、ちょっと誰かとつながることで前向きになれますよ。

ラテまるも「今日1ページ読んだだけでもすごいじゃん!」って応援してるよ!

どんな人におすすめの資格なの?

この資格は、動物が好きで、正しい知識を身につけたいすべての人におすすめです。

- 保護犬・保護猫を迎えて、もっと理解を深めたい方

- 愛犬・愛猫の健康やしつけに不安がある飼い主さん

- 将来ペット関連の仕事をしたいと考えている方

- 動物との関わりをもっと大切にしたい方

実際に学び進めるなかで、飼い主としての見方が大きく変わったんです。

日々の接し方にも優しさと気づきが増え、「もっと丁寧に向き合いたい」と思うようにもなりました。

迷っているなら、まずは資料請求だけでもおすすめです。

一歩踏み出すことで、愛犬との暮らしがもっと豊かになりますよ。

\ 資料請求は完全無料!迷ったら、まずはチェック /

※資料請求だけなら費用は一切かかりません。

内容を見てから決められます。

ラテまるも「この資格で飼い主さんが頼もしくなった!」って思ってるよ。

まとめ|愛玩動物飼養管理士2級の勉強方法!

愛玩動物飼養管理士2級は、「忙しくても、ペットのために頑張りたい人」にぴったりの資格です。

育児・家事・仕事に追われる日々の中でも、スキマ時間の活用や小さな工夫があれば、無理なく合格を目指せます。

実際に合格した私自身も、最初は不安や失敗をくり返しながら、ラテまると一緒に一歩ずつ進んできました。

「もっと愛犬のことを理解したい」その気持ちがあれば、きっと最後まで走りきれます。

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 勉強時間 | 60〜100時間が目安。1日30分でもOK! |

| 勉強スタイル | 通信講座が必須。テキスト・スクーリング・課題で構成 |

| スケジュールの工夫 | 「毎日ちょっとずつ」が合格のカギ |

| モチベ維持 | 目的を明確に。SNSでの宣言や家族の応援も◎ |

このブログ記事が、あなたの「一歩踏み出す勇気」につながれば嬉しいです。

資料請求からスタートして、愛犬との絆をもっと深めていきましょう!

\ 資料請求は完全無料!迷ったら、まずはチェック /

※資料請求だけなら費用は一切かかりません。

内容を見てから決められます。

ゆっくりでも、前に進むことが大事だよ!