飼い主ママ

飼い主ママうちの子、ご飯を手からしか食べないんです…

お皿に置くと全然食べてくれなくて…。

忙しい朝や帰宅後、毎回手であげるのって正直つらいですよね。

「このままでいいのかな?」「病気じゃないのかな?」と、不安になる方も多いはずです。

実は、犬が手からしか食べないのには理由があります。

そして、その原因を知って少し工夫すれば、お皿から食べるようになることも珍しくありません。

この記事では、保護犬や繁殖引退犬に多い心理的な背景、歯がない子の食べやすさの工夫、そして我が家のチワワ・ラテまるがお皿から食べるようになった体験談までお伝えします。

読み終えたとき、あなたも「もう手であげなくても大丈夫」と思える未来が見えてきますよ。

犬がご飯を手からしか食べない原因とは?

犬が手からしかご飯を食べないのは甘え?それとも不安が原因?

犬が手からしか食べないのは、甘えと不安の両方が関係していることが多いんです。

飼い主さんが大好きで、もっと近くにいたい気持ちから手で食べたがります。

「手であげる=安心できる時間」と学習し、スキンシップのひとつとして楽しんでいることも多いです。

環境の変化や知らない音、過去の経験からお皿を怖がっている可能性があります。

特に保護犬や繁殖引退犬は、生活環境が大きく変わった直後は緊張や警戒心が強くなりがちです。

もし「飼い主と離れると強い不安を感じているかも…」と感じたら、

分離不安について詳しく解説した、こちらの記事も参考にしてくださいね。

手であげること自体は悪いことではありません。

ご飯を食べないときの一時的な対策としては、とても効果的な方法です。

ただし、毎回続けてしまうと「手じゃないと食べない」という習慣になりやすいので、少しずつお皿に慣れていく工夫を取り入れましょう。

甘えか不安かを見極めることで、今後の接し方や改善方法も変わってきます。

行動の背景をやさしく受けとめながら、犬が少しずつお皿から食べられるよう、あたたかく見守っていきましょう。

ママの手も安心だけど、お皿から食べる練習してみるワン!

こうした「甘え」や「不安」の背景は、特に保護犬や繁殖引退犬に多く見られる傾向があります。

次では、その理由をさらに詳しくお話しますね。

保護犬や繁殖引退犬に多い理由

保護犬や繁殖引退犬は、過去の経験や環境変化に敏感で、不安を感じやすいワンちゃんが多く見られるんです。

繁殖場や狭いケージで長く過ごしてきた犬たちは、人との関わりが少ないまま成長してきました。

そのため、新しい家庭に迎えられた直後は、周囲の音や匂い、生活リズムの変化に強いストレスを受けやすくなります。

そんなとき、飼い主さんの手からご飯をもらうことで「この人は安全だ」と感じやすくなり、安心感を得ようとして、自然と手から食べる行動が増えていくんですね。

ちなみに、繁殖引退犬、保護犬について、背景や特徴をまとめた記事もありますので、

こちらの記事も合わせて読んでいただくと理解が深まりますよ。

これは甘やかしではなく、信頼関係を築くための大切なステップです。

保護犬や繁殖引退犬にとって、まず安心できる人の手から食べることは回復の第一歩。

実際にラテまるも、保護犬で繁殖引退犬という背景があったからこそ、最初は手から食べさせていました。

もちろん、最終的にはお皿で食べられるようにしていくことが理想です。

でも、最初のうちは「手から食べてもいいんだよ」と思えるだけで、犬にとって安心感が大きくなります。

焦らず、少しずつステップアップしていきましょう。

ママの手からもらうとホッとするけど、お皿も練習してみるワン!

歯がない・口腔トラブルでお皿から食べられないケース

歯がない、または口腔トラブルがある犬は、自分でフードを食べること自体が難しい場合があります。

歯茎や舌に痛みがあると、お皿で食べる行為そのものに抵抗感が生じます。

特に高齢犬や繁殖引退犬は、口腔ケアが十分にされていないケースも多く、硬いドライフードでは嚥下しづらいことがあります。

その結果、お皿から食べられず、飼い主の手から与えるほうが安心して食べられるという状況に陥ることも少なくありません。

ラテまるも、我が家に来たときにはすでにすべての歯がありませんでした。

そのため、固いフードを食べることができず、柔らかい食事に頼らざるを得ませんでした。

本当はドライフードも食べてほしくて、ふやかして与えるなどいろいろ試しましたが、それでもうまく食べられず断念した経験があります。

結果的に、柔らかいウェットフード中心に切り替えたことで、ラテまるはストレスなく食べられるようになり、少しずつお皿でも食べられるようになりました。

同じように食べにくそうにしている場合は、まず動物病院で口の状態をチェックしてもらうことが大切です。

治療が必要なケースもありますし、フードの形状を少し変えるだけで食べやすくなり、驚くほどスムーズに食事が進むようになることもあります。

特に歯がない犬は「手からしか食べない」状態が続くことも多いので、柔らかい食事に切り替えることが、お皿での食事に移行する第一歩になります。

食事の工夫としては、柔らかいウェットフードやふやかしたドライフードが有効です。

ウェットフードは香りが立ちやすく食欲を刺激してくれるため、初めての切り替えにもぴったり。

ドライフードは、ふやかすことで噛めなくても口当たりがやわらかくなり、飲み込みやすくなります。

このあたりの違いについて詳しく知りたい方は、ウェットフードとドライフードの違いを解説した記事もご覧いただくと理解が深まります。

口の状態に合わせたフードを選び、手からだけでなく少しずつお皿から食べる練習を進めていくことが、犬の自立と健康につながります。

歯がなくてもお皿から食べられるようになりたいワン!

繁殖引退犬で歯がない子の食事方法をまとめた記事もありますので、参考にしてくださいね。

お皿や環境が苦手な場合に見られる行動

お皿の形や素材、置き場所の環境が犬にとってストレスになることがあります。

例えば、以下のようなポイントが原因となることがあります。

- 金属製のお皿は音が響きやすく、食事中にカチャカチャ音がして怖がる

- ステンレス製やガラス製のお皿で、自分の顔が映ることに違和感を覚える

- 床に直接置いた低い位置のお皿だと、首や腰に負担がかかり食べづらい

- お皿の置き場所が人通りの多い場所や騒がしい場所で、落ち着いて食べられない

こうした場合は、以下の工夫を取り入れるとお皿から食べやすくなることがあります。

- 音が出にくいプラスチックや木製のお皿に変える

- 浅くて広めのお皿や、反射しにくいマットな素材を選ぶ

- 高さのある台にお皿を置いて、首や腰に負担がかからない姿勢で食べられるようにする

- 静かな場所や落ち着ける環境にお皿を移動する

お皿や環境が変わるだけで、今まで手からしか食べなかった犬が自然とお皿から食べられるようになるケースもあります。

「食べない=わがまま」と決めつけず、まずはお皿や環境が犬に合っているか確認してあげましょう。

お皿が静かだと落ち着いて食べられるワン!

共働き家庭で起きやすい食事のリズム問題

共働き家庭では、忙しさから食事のタイミングやリズムが乱れやすく、犬の気持ちも不安定になりがちです。

決まった時間にご飯が出ないと、「いつ食べられるのかな?」という不安から、飼い主の手に頼る行動が強まることがあります。

特に朝の出勤前や帰宅後のバタバタした時間帯は、手であげることで安心させようとしてしまい、そのまま習慣化するケースも少なくありません。

この習慣が続くと、犬がお皿から食べる機会が減り、「手じゃないと食べられない」という状態が定着してしまうことも。

まずはスケジュールを見直し、できる範囲でご飯の時間を安定させることが大切です。

食事の時間をなるべく同じタイミングにするだけでも、犬の安心感はぐっと高まります。

お仕事お疲れさま!ちゃんと待てるようになりたいワン!

共働き家庭ならではの悩みや、犬の気持ちを楽にしてあげる対策については、こちらの記事をご覧ください。

犬がご飯を手からしか食べないときの解決方法

徐々にお皿に慣らすトレーニング方法

少しずつお皿に慣らしていくトレーニングは、犬が安心して自分から食べられるようになる第一歩です。

ポイントは「無理をせず、段階を踏むこと」。

いきなりお皿だけで食べさせようとすると、犬は不安になり拒否することがあります。

まずは手で与えながら、少しずつお皿の上にフードを置いていき、「お皿=安心できる場所」と感じてもらうことから始めましょう。

次のステップとして、手から与える量を少しずつ減らし、お皿に置く量を増やす方法がおすすめです。

犬がお皿から一口食べられたら、すぐに「いい子だね」と褒めたり、ごほうびを与えると自信につながります。

この練習は一度や二度で結果が出るものではなく、毎日コツコツ続けることが成功の秘訣です。

数日〜数週間かけて少しずつ移行することで、自然とお皿から食べる習慣が身についていきます。

お皿に慣れるまでの間は、食事の場所や時間もできるだけ同じにして、犬が安心できる環境を整えてあげることも大切です。

ゆっくり練習したらできる気がするよ!

フードの種類を変えてみる(ウェット・ドライ・混合)

手からしか食べない原因がお皿や環境ではなく、フードそのものにある場合もあります。そんなときは、フードの種類を見直すことで解決につながることがあります。

ウェットフードを導入すると、香りや柔らかさが増して食欲を引き出しやすくなり、お皿からでも食べやすくなります。

ウェットフードは水分量が多く、歯がない犬やシニア犬でも食べやすいのが特徴です。ラテまるも、ドライフードでは食べにくそうにしていたのが、ウェットフードに切り替えたことで自分から食べるようになりました。

一方で、ドライフードは保存性や歯の健康維持に優れています。

そのため、ドライとウェットを混ぜる「混合食」にすると、香りの良さと栄養バランス、歯垢対策を同時に叶えやすくなります。

共働きで時間が取れないご家庭では、「手であげなくても、お皿に置くだけで食べてくれるフード」を選ぶことがポイント。

フードをちょっと変えてあげるだけで、手からしか食べなかった子が、いつの間にかお皿から食べられるようになった、なんてケースもたくさんありますよ。

どのタイプが合うかは犬によって違うため、少量ずつ試して相性を見極めましょう。

合うフードが見つかれば、食事のストレスも手間もぐっと減ります。

ウェットフードのココグルメ

ココグルメの香りが大好きでお皿からも食べられるようになったワン!

香りや温度を工夫して食欲を引き出す方法

香りや温度を少し変えるだけで、犬の食欲を刺激し、お皿から食べるきっかけになることがあります。

ぬるめの温度に温めることで、香りが立ちやすくなり、嗅覚の鋭い犬にとって食欲を引き出す効果があります。

冷たすぎるフードは匂いが立たず、食いつきが悪くなることもあるため、体温に近い「人肌程度」を目安にすると安心です。

実際にラテまるも、常温のままだと食べ渋ることがありますが、人肌くらいに温めてから与えると、鼻をヒクヒクさせながら喜んで食べてくれます。

この工夫だけで、お皿から自分で食べる回数が増えますよ!

さらに、少量のトッピングで香りをプラスする方法もおすすめです。

ささみや茹でた野菜(人参やかぼちゃなど)を細かく刻んで加えると、彩りと香りが増して食欲がわきます。

ただし、味付けはせず、犬に安全な食材を選ぶことが大切です。

香りと温度の工夫は、手からしか食べなかった犬に「お皿から食べるのも悪くない」と思わせる一歩になります。

すぐに結果が出なくても、続けることで少しずつ変化が見えてきますよ。

あったかいごはん、いい匂いでうれしいワン!

手からしか食べなかったラテまるの、お皿デビュー体験談

ラテまるは、繁殖引退犬として保護された背景を持つチワワです。

我が家に迎えた当初は、今までの環境の変化やストレスからか、ご飯をほとんど食べてくれず本当に悩みました。

「保護犬はご飯を食べないことがある」という情報を見つけて、保護犬がご飯を食べない時の対処法を調べながら、手であげてみたところ少しずつ食べてくれるようになったのです。

ご飯を食べない問題で悩んでいる方は、こちらの記事もご覧ください。

ラテまるは、繁殖犬として長い間がんばってきた子。

今まで大変な思いをしてきたんだから、せめて我が家ではおもいきり甘えさせてあげたい

そう思って、信頼関係を築く意味も込めて手からご飯をあげていました。

手であげると安心したように食べてくれる姿に、私自身もほっとしたのを覚えています。

信頼関係の築き方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

でも、時間が経つにつれて、共働きの我が家にとって毎回の手あげは地味に負担になっていきました。

食事のたびに時間がかかることや、忙しい朝に焦る気持ちが重なって、「なんとかお皿から食べてくれないかな…」と悩むようになったんです。

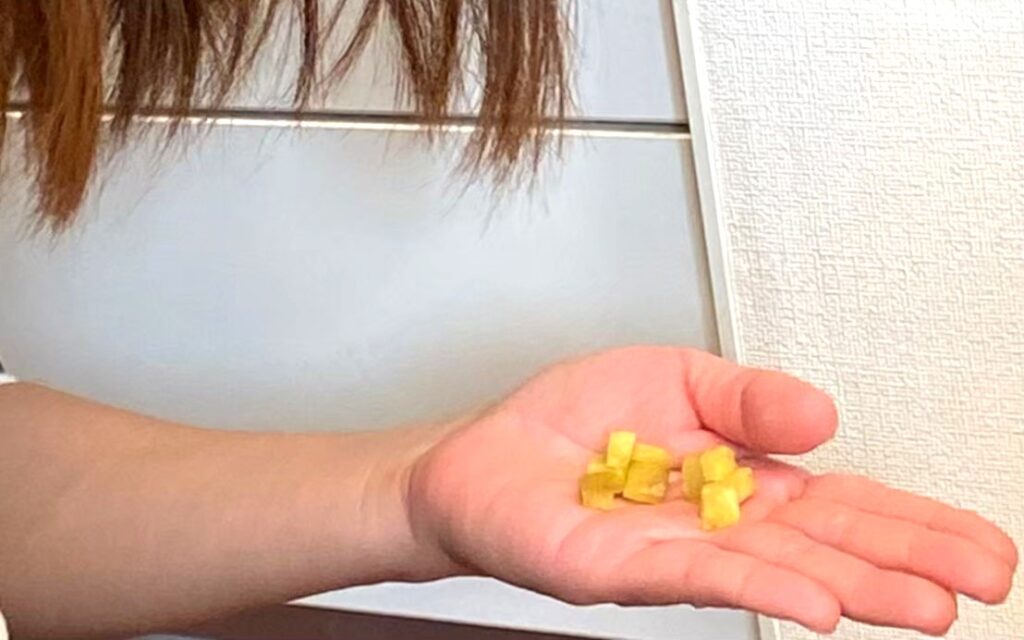

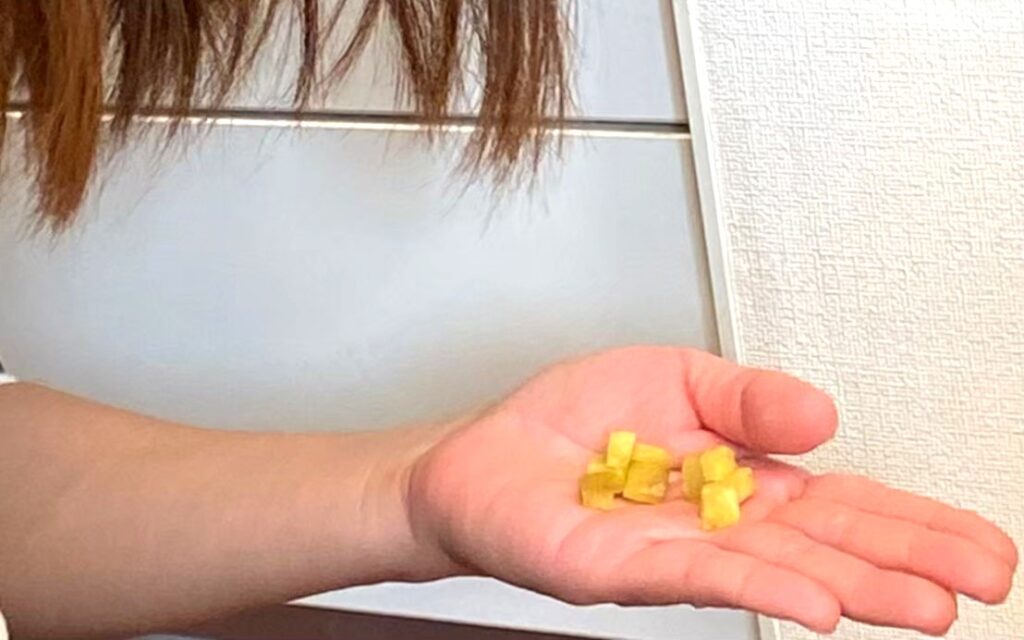

ラテまるは、元繁殖犬として過ごしてきた経緯があります。そのため、歯が残っておらず、固いドライフードを食べるのが難しい状態でした。そこで、柔らかくて食べやすいウェットフードであるブッチを選んで与えていました。

ところが、しばらく続けているうちに少しずつ飽きがきてしまったのか、だんだん食いつきが悪くなってきて…。

このままじゃいけない。お皿から食べられるようになってほしい

そう考え始めていた矢先、まさかの販売終了という知らせが…!

またゼロから探し直しか…と、正直ショックでした。

同じように困っている飼い主さんも多いようで、ブッチ販売終了に悩む方向けの代替フード比較記事もまとめました。よかったらそちらも参考にしてくださいね。

そこからは、ラテまるにぴったり合うご飯を見つけるまでの試行錯誤の日々。

口コミで評判の良かった「ココグルメ」と「ペトコトフーズ」のお試しパックを取り寄せて、どちらが合うか実際に試してみることにしました。

ココグルメとペトコトフーズを実際に試した比較記事は、こちらをご覧ください。

どちらも食いつきや栄養バランスが魅力的だったのですが、ラテまるがより強く反応したのはココグルメでした。

袋を開けてすぐに立ちのぼる香りに、ラテまるの目が輝いたのを今でも覚えています。

初めて与えるときは、最初からお皿に盛りつけて出しました。

すると驚いたことに、迷うことなく顔を近づけ、夢中でモリモリ食べ始めたんです。

見た目にもやわらかく、水分量もほどよくあるので、歯がないラテまるにとっても食べやすかったのだと思います。

それ以来、手を使わなくてもお皿からしっかり完食してくれるようになり、本当に嬉しかったです。

この変化は、共働きの私たち家族にとっても大きな救いでした。

朝の忙しい時間に「手であげなきゃ」というプレッシャーから解放され、ラテまるも自分のペースで食事を楽しめるようになったのです。

「やっとこの子に合うご飯に出会えた」と心から思えた瞬間でした。

お皿からでもおいしく食べられるようになったワン!

それぞれのレビュー記事は、こちらをごらんください。

保護犬やシニア犬に優しい食器選びのポイント

保護犬やシニア犬には、食べやすさに配慮した食器を選ぶことが大切です。

特に、年齢や過去の環境によって体がデリケートな子にとっては、器ひとつで食べやすさが大きく変わることも。

以下のポイントを意識すると、無理なくお皿から食べられる自信をつけやすくなります。

- 形状

広くて浅いお皿は、口先が届きやすく食べ物を取りやすい - 素材

セラミックや木製は冷たさや音が気になりにくく、安心感がある - 高さ

高さのある器は、首や腰への負担が軽減できるため、シニア犬や足腰が弱い子に向いている - 清潔さ

取り外して洗いやすい構造の器なら、衛生面でも安心

ちなみに、ラテまるは現在プラスチック製の低いお皿を使っていますが、問題なくお皿から食べられています。

その子にぴったりのお皿を見つけてあげることが、ご飯の時間をもっと楽しくする第一歩になるかもしれませんよ。

食器も大事な友だちだよ!

食事の悩みも相談できるQ&Aサービスを活用しよう!

保護犬を迎えてすぐの時期は、ご飯を食べてくれなかったり、食器に慣れなかったりと、悩みがつきものですよね。

そんなときに心強い味方になってくれるのが、犬猫の飼い主同士が悩みを共有できる無料のQ&Aコミュニティサービス「DOQAT(ドキャット)」です。

「食器から食べてくれない…」「ドライフードを食べない…」など、我が家のラテまると同じような食事の悩みについての質問や体験談もたくさん投稿されています。

同じような境遇の飼い主さんの声が読めたり、自分の悩みを気軽に相談できたりするのがDOQATの魅力です。

また、投稿内容の中には、獣医師や動物の専門家に「お墨付き」と判断された情報もあり、信頼性のあるアドバイスを見つけやすくなっています。

完全無料・会員登録のみで利用可能で、あなたの愛犬に似た状況の質問と回答が週1回メールで届く便利な機能も。

「うちだけかも…」って悩みも、実はみんな同じだったりするワン!

DOQATの詳しい使い方や口コミ・実体験レビューは、こちらの記事で紹介しています。

手からしか食べない犬との向き合い方

手であげることは悪いこと?愛情と依存のバランス

手であげること自体は、愛情の表現になる大切な行動です。

ただし、それが習慣になりすぎると、犬が「依存的」になり、お皿から食べる力が弱くなってしまうことがあります。

手からごはんをもらう行為は、犬にとって「この人は安全だ」と感じさせる強力なサインになります。

実際、ハンドフィーディングは飼い主との信頼関係を築いたり、不安や恐怖心を和らげたりする効果もあるんです。

だからこそ、愛情と依存のバランスを上手に取ることが大切ですね。

最初は手で与えていた時間を、少しずつ減らしていくことで、犬が自分の力で食べる自信をつけやすくなります。

ママの手、嬉しいけど…ラテまるも強くなりたいワン

子どもと一緒に食事ケアする方法(家族で協力)

子どもたちと協力しながら、犬の食事ケアに取り組むと、家族みんなで支え合う体制が自然とできます。

朝はママがラテまるのごはんを用意してあげます。

夜は子どもたちが「お皿にごはんを入れてあげる」お手伝いをします。

ときにはパパも「おかわりの準備係」として登場!

こんなふうに朝・夜・場面ごとに役割を分けるだけでも、家族みんなでラテまるのお世話をしている感覚が生まれます。

「ごはんの時間は家族みんなで支えている」とラテまるが感じることで、特定の人への依存を防ぎながら、家族への信頼感も育ちます。

ママもパパもお姉ちゃんたちも…みんな一緒だと安心するよ!

食べない=病気のサインかもしれないときの見極め方

手からしか食べない原因は、体の不調を知らせる大切なサインかもしれません。

犬が食欲を失う原因は、口やお腹の痛み、消化器疾患、内臓系の病気など、さまざまです。

口の中が痛いと食べるのを避けたり、歯に異常があり治療が必要な状態だと、犬は食事を拒む傾向があります。

胃腸の不調や肝臓・腎臓の異常、腫瘍なども食欲不振を引き起こすことがありますので、動物病院での健康チェックは早めが安心です。これらはすべて、専門家による診察と検査が必要なサインです。

とくに保護犬や歯に問題がある子は、口腔ケアの確認や、定期的な血液検査・歯科検査が大切です。

歯周病の進行や体調の変化を早期に発見することで、長く健康を保ちやすくなります。

健康が一番大事、病院も怖くないワン!

まとめ|手からしか食べない犬への優しいサポート方法

犬が「ご飯を手からしか食べない」という行動は、単なるわがままではありません。

心理的な不安や過去の経験、食事のタイミングやフードの種類、さらには口内や体の不調など、さまざまな要因が複雑に絡んでいる可能性があります。

この記事でご紹介したように、以下のようなポイントを見直すことで、お皿から食べてくれるようになるケースは多くあります。

- フードの種類や香り・温度を見直す

- 食器の形状や高さを工夫する

- 家族みんなで協力して「食事=安心」を伝える

- 依存と愛情のバランスを意識する

- 必要に応じて動物病院で健康チェックを受ける

保護犬やシニア犬にとっては、「安心して食べられる環境」そのものがとても大切です。

焦らず、少しずつ、愛犬のペースに寄り添いながら、お皿から食べる習慣を育てていきましょう。

ラテまるも、ちょっとずつお皿に慣れてきたワン!一緒にがんばろうね!

この記事が、あなたとわんちゃんの食事時間をもっと楽しく、穏やかなものにするヒントになればうれしいです。